Convertie par son roi Tiridate IV, l’Arménie se présente au monde comme la première nation à avoir adopté le christianisme comme religion d’Etat, en 301, alors que l’Empire romain honorait encore les dieux païens. Aujourd’hui, la Constitution de la République d’Arménie reconnaît toujours à l’Eglise apostolique le statut d’ « institution nationale » et lui confie « une mission exclusive dans la vie spirituelle, le développement de la culture nationale et la préservation de l’identité nationale ». Et de fait, selon le dernier recensement officiel de 2022, 95% des Arméniens revendiquent leur appartenance à cette Eglise, et plus de 97% au christianisme en général. Pour autant, plusieurs autres groupes, notamment chrétiens, peuplent le paysage religieux arménien, dont certains ne bénéficient pas de reconnaissance officielle. Ces groupes viennent nuancer l’image d’une Arménie intégralement chrétienne et apostolique. Les récentes tensions entres les autorités politiques et apostoliques d’Arménie peuvent-elles contribuer à renforcer le poids des minorités religieuses dans la vie spirituelle de la plus ancienne des nations chrétiennes, ou sont-elles vouées au cantonnement sectariste ?

Par Mathilde Baudouin et Marius Heinisch

Un paysage religieux hérité du soviétisme

Malgré son ancienneté, l’Eglise apostolique n’exerce à nouveau son hégémonie sur l’espace spirituel arménien que depuis l’indépendance retrouvée par la République d’Arménie en 1991. Le clergé arménien, contrairement à d’autres anciennes républiques soviétiques, n’a joué qu’un rôle discret dans la reconstruction nationale qui suivit l’effondrement de l’URSS. Pourtant, s’ils étaient fortement restreints et contrôlés par Moscou, la pratique, la foi et les lieux du culte apostolique n’étaient pas formellement interdits dans la République Socialiste Soviétique d’Arménie (RSSA, 1920-1991). Le destin des bâtiments religieux à Gyumri, deuxième ville d’Arménie, témoigne des hésitations et ambiguités soviétiques vis-à-vis des cultes : alors que l’église Sourp Nshan (Saint-Signe), située au nord de la place Vartanants, fut transformée en salle de concert, la cathédrale Sourb Maïr Astvatsatsin (Sainte Mère de Dieu) a maintenu ses services religieux tout au long de la période.

A la chute de l’URSS, c’est pourtant comme un Etat laïc que la Constitution présentait l’Arménie, garantissant en principe et pour chacun la liberté de culte et de conscience. Dès lors, les minorités religieuses proscrites par le régime soviétique, comme les Témoins de Jéhovah, les Mormons, ou les Evangéliques, ont accédé à la légalité… sans pour autant quitter les marges, puisqu’en 2005, un statut spécial est accordé à l’Eglise apostolique par amendement de la Constitution.

Intronisée « gardienne de l’identité nationale », l’Eglise apostolique renforce alors son influence sur les institutions publiques, notamment l’éducation et l’armée. Depuis cette position, elle domine l’espace spirituel national et relègue les groupes religieux minoritaires au sectarisme ou à l’hérésie. La relative tolérance des autorités soviétiques envers l’Eglise apostolique arménienne a participé à construire son hégémonie sur l’espace spirituel post-soviétique en Arménie.

Les groupes religieux minoritaires n’échappèrent pas aux persécutions du régime soviétique, sans jouir pour autant de la même tolérance que l’Eglise apostolique arménienne en raison de son caractère national.

C’est ainsi que, pour Yulia Antonyan, anthropologue des religions à l’Université d’Etat d’Erevan, « les groupes religieux minoritaires ne sont apparus en Arménie qu’à la fin des années 1980-1990 ». Ces groupes et communautés religieuses « non traditionnels » comme les Mormons, ou les Témoins de Jéhovah, importés des Etats-Unis où ils avaient été fondés quelques décennies plus tôt, sont tout de suite mal perçus par le groupe confessionnel majoritaire, et font l’objet d’une vive réprobation sociale. « La communauté Krishna issue de l’hindouisme, et plus précisément de la tradition « vaisnavite », qui place Krishna au centre de leur croyance, fondée en 1966 aux Etats-Unis, a subi des persécutions. De même pour la communauté pentecôtiste, un courant du protestantisme » raconte Yulia Antonyan. « Les Témoins de Jéhovah », poursuit-elle, « ont été poursuivis et emprisonnés car leurs convictions religieuses leur interdisaient, entre autres, de participer au service militaire de deux ans, obligatoire pour les hommes arméniens de 18 à 27 ans ». Difficile intégration, dans un paysage religieux dominé par une Eglise ancienne de dix-sept siècles et construite comme un marqueur identitaire national.

La persistance discrète des communautés religieuses fermées

Malgré tout, ces groupes religieux, bien que minoritaires et marginaux, demeurent vivaces. Selon le recensement officiel de 2022, les Témoins de Jéhovah forment en Arménie un groupe de 5282 individus. Les chrétiens évangéliques, courant issu de la réforme protestante, comptent selon ce même recensement 15 836 fidèles. En dehors de la sphère chrétienne, le paysage religieux s’étend jusqu’aux quelques 14 349 Arméniens revendiquant une spiritualité Yézidi, religion monothéiste, syncrétique mêlant des traditions du zoroastrisme, du christianisme oriental, du judaïsme, de l’islam soufi et de croyances locales mésopotamienne. Les mariages y sont endogames.

Yulia Antonyan fait toutefois part de difficultés pour échanger avec des figures d’autorité au sein des Témoins de Jéhovah et des Mormons. « Ce sont des communautés très fermées qui ne participent pas à la vie politique, sociale », explique-t-elle. « Bien que les Témoins de Jéhovah n’aient pas rencontré de difficultés à être enregistré légalement en 2004, ce groupe religieux à l’instar des Mormons est considéré par l’Eglise apostolique arménienne comme hérétique ». Dans certains villages, « les prêtres issus de l’Eglise apostolique arménienne sont des militants agressifs et prêchent contre certains groupes religieux minoritaires, en les apostrophant violemment, en les poussant », décrit l’anthropologue, témoin de ce genre de scène. Le décloisonnement progressif de ces groupes confessionnels se mesure aussi à leur pénétration dans la sphère politique. Yulia Antonyan insiste sur le fait que « beaucoup » de politiciens « appartiennent à des communautés charismatiques ou groupes religieux considérés comme sectaires ». Elle a pu échanger de façon informelle avec un Témoin de Jéhovah, qui lui a expliqué avoir trouvé, dans cette communauté, une « assistance, une aide, des réponses à leurs questions spirituelles, existentielles ».

Parmi les Témoins de Jéhovah, certains sont d’anciens membres, parfois très fervents, de l’Eglise apostolique arménienne. Ils affirment s’en être détourné en raison de ses liens avec la sphère politique. Elle note également que plusieurs membres de ces communautés y ont fait leur entrée à la suite d’un drame personnel.

Sur la place de France à Yerevan, il est possible d’aller à la rencontre des Témoins de Jéhovah. Ils y tiennent régulièrement des stands pour échanger avec les curieux et leur distribuer des dépliants informatifs. Après quelques hésitations, Tatev (son prénom a été modifié), une femme de cinquante ans environ, agent d’entretien à domicile, accepte de nous raconter son parcours spirituel. Petite fille de prêtre apostolique, elle a grandi dans une famille croyante, enracinée au sein de l’Eglise Apostolique arménienne. Mais lorsque survient le décès de sa grand-mère, dont elle était très proche, l’Eglise apostolique ne parvient pas à lui offrir le réconfort dont elle a besoin. Elle ne « répondait pas à ses questions ». C’est alors qu’elle fait la rencontre des Témoins de Jéovah envers lesquels, elle l’admet, elle avait eu des a priori. Elle se dit rapidement séduite par leur façon de lire la Bible, de l’étudier, d’y trouver des réponses aux drames et interrogations qui jalonnent l’existence. Après dix années de pratique, être Témoin signifie pour Tatev « vivre à travers la Bible, et se soumettre à ses exigences, aimer les autres à l’exemple de Jésus, effectuer des services comme l’évangélisation ».

Selon les données officielles communiquées par les Témoins de Jéhovah, il existerait 128 assemblées en Arménie. Tatev avance le chiffre de 9000 membres dans tout le pays, soit presque deux fois (5082) plus que les chiffres du recensement officiel de 2022.

Interrogée sur son intégration dans la société arménienne, Tatev ne fait pas état de discriminations particulières. « Nous pouvons nous exprimer librement », affirme-t-elle. Au contraire, « c’est plus facile pour moi et mon entourage d’être embauchée. Les gens nous considèrent comme des personnes intègres ». L’Eglise apostolique pourtant les désigne toujours comme une secte hérétique. Tatev « ne peut pas dire pourquoi on les catégorise comme tel », avant d’ajouter que « l’Eglise apostolique arménienne éprouve une grande fierté à être la première nation chrétienne. A ses yeux, tout autre groupe ou communauté religieuse sont déviants, sectaires ».

Le christianisme traditionnel arménien face aux courants protestants et catholiques

Phénomène bien plus significatif en Arménie, les communautés évangéliques, nettement plus ouvertes, se posent en véritables alternatives spirituelles à l’Eglise apostolique. Yulia Antonyan a eu l’opportunité de rencontrer les dirigeants de plusieurs communautés évangéliques charismatiques. Sur le plan anthropologique, elle observe que « les membres de ces communautés pratiquent l’aide mutuelle, les prières en commun, font intervenir des leaders pour les prêches. »

L’Arménie abrite vingt-trois églises évangéliques. Trois d’entre elles ont été perdus avec la République d’Artsakh. La ville de Yerevan compte, elle, trois églises évangéliques : la plus grande d’entre elles, discrètement installée sur l’avenue Baghramyan, parvient à réunir plus de deux-cent fidèles le dimanche.

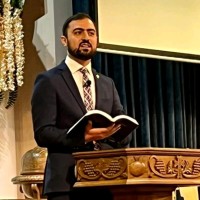

« A Pâques et à Noël, dix mille personnes se rassemblent pour vivre ces fêtes », se félicite Armen Misakyan, pasteur au sein de l’église évangélique arménienne d’Abovyan. Il ajoute : « le mouvement évangélique a atteint l’Arménie au 19ème siècle dans le cadre de missions internes à l’Eglise apostolique. Plus tard, des missionnaires principalement américains soutiendront cette mission. Deux mouvements naissent parallèlement : un à l’ouest de l’Arménie, dans l’ancienne partie ottomane, l’autre à l’est, autrefois détenu par l’empire russe. A l’ouest, le mouvement évangélique s’est développé rapidement contrairement à celui implanté à l’est qui s’est trouvé en difficulté à cause de l’union soviétique. » L’église évangélique arménienne a tenu son premier culte le 1er juillet 1846 à Constantinople. Les premiers évangéliques arméniens tenaient à s’inscrire dans la communauté nationale arménienne, d’où leur refus d’adopter une théologie protestante différente et d’être appelés, à l’instar des autres églises protestantes, « baptistes », « méthodistes », « presbytériennes », ou « congrégationalistes ». « Si l’Eglise Apostolique Arménienne changeait sa règle, nous pourrions être unis et ne former qu’une seule église », déplore son pasteur principal, le révérend Avetik Khachatryan.

A plusieurs siècles de distance, apostoliques et évangéliques rejouent en Arménie le conflit entre catholiques et protestants sur la question de la langue liturgique. « L’Eglise apostolique arménienne souhaitait garder la liturgie traditionnelle, la langue, la culture […] Les Arméniens évangéliques ont, quant à eux, placé la Bible au centre de leur culte, de leur théologie et de leurs enseignements », explique Armen Misakyan.

Alors que le culte apostolique est rendu en arménien ancien, les évangéliques d’Arménie s’appuient sur des traditions modernes de la Bible, dans l’idée de se rendre accessibles à tous. « Nous sommes en bons termes avec la plupart des prêtres de l’Eglise apostolique arménienne. Des organisations telles que Bible Society nous permettent d’échanger », rappelle le révérend Avetik Khachatryan. Créée en Arménie à la chute de l’URSS, l’association Bible Society fait figurer sur son site interner l’objectif de « traduire, publier et distribuer la Bible en Arménie dans un langage accessible et à prix abordable, en collaboration avec toutes les Églises chrétiennes du pays ». Chaque année depuis 2016, ils organisent un camp d’été œcuménique, réunissant de jeunes Arméniens issus de différentes confessions chrétiennes autour de séances d’étude biblique, de prières communes, de pèlerinages, de danses traditionnelles… Mais qu’on ne s’y trompe pas, la tendance générale est au déclin : entre les recensements de 2011 et de 2022, le nombre de fidèles dans chacune des communautés religieuses minoritaires a au moins été divisé par deux. Y compris chez les évangéliques. Le regain de tensions entre l’Eglise apostolique et le gouvernement arménien offrira, peut-être, à ces communautés un petit sursis.

La communauté catholique arménienne échappe cependant à ce phénomène. Entre 2011 et 2022, elle a gagné plus de quatre mille membres, portant son total aux alentours de 18 000 coreligionnaires. Elle bénéficie en effet de puissants appuis, notamment celui du Vatican, déterminé à ne pas perdre son implantation dans le plus vieil Etat chrétien du monde. Toutefois, les catholiques arméniens sont coupés en deux. Une partie d’entre eux, celle qui observe le rite latin, dépend de la paroisse du Caucase, dont le siège est à la cathédrale de Tbilissi, en Géorgie. Les autres sont les membres de la paroisse de Gyumri, siège de l’Eglise catholique arménienne, de rite arménien. Cette dernière n’est reliée au Vatican qu’à travers la Congrégation pour les Églises orientales. On estime le nombre total de paroisses catholiques en Arménie à une vingtaine. Leur séparation en deux entités n’aide en rien leur marginalité.

Des relations Eglise-Etat dégradées par de puissantes tensions

Malgré un consensus confessionnel apparent, les relations entre le sommet de l’Etat et de l’Eglise arméniens traversent en effet une période de profond trouble. Le 9 juin 2025, le Premier ministre Nikol Pachinian a nommément demandé la démission du Catholicos (le chef de l’Eglise apostolique arménienne, NDLR) Garéguine II, prétendant que ce dernier aurait dissimulé sa paternité, violant donc son « vœu de célibat ». Cette brutale remise en question de l’autorité spirituelle par l’autorité politique intervient dans un climat d’hostilité généralisé entre l’Eglise apostolique arménienne et le gouvernement de M. Pachinian. Le chef du gouvernement avait suggéré, quelques jours avant d’invectiver publiquement M. Karékine II, que l’Etat devrait jouir d’un droit de regard sur la nomination du Catholicos (jusqu’à lors entre les mains de l’Assemblée ecclésiastique nationale, indépendante du gouvernement). Quelques semaines plus tard, le 25 juin, les archevêques Bagrat Galstanian, leader du mouvement Lutte sacrée, et Mikael Ajapahyan, se voyaient arrêtés pour « tentative de complot dans le but de renverser le gouvernement ».

Ces tensions tirent leurs racines de la défaite arménienne face à l’Azerbaïdjan dans la guerre pour le Haut-Karabagh (2020-2023) qui, en plus de constituer un traumatisme national, a exacerbé les divergences de point de vue entre l’Eglise et l’Etat concernant l’avenir du pays. Fragilisé par la défaite éclair de septembre 2023 et la disparition de la République d’Artsakh, le gouvernement de M. Pachinian a depuis lors constitué la cible principale des critiques émises par l’Eglise apostolique arménienne contre les concessions territoriales faites à l’ennemi, qu’elle refuse de considérer comme définitives. Qualifiant le 8 juillet l’Eglise apostolique de « force anti-nationale, anti-chrétienne et anti-État », le Premier ministre Pachinian cherche à refonder son assise politique contre une autorité spirituelle qu’il juge réactionnaire et irrédentiste, et dans laquelle il identifie un obstacle pour l’Arménie sur le chemin de la reconstruction.

Soucieux toutefois de maintenir son image de défenseur des chrétiens, le gouvernement de M. Pachinian a autorisé l’homme d’affaires Gagik Tsarukyan à ériger sur le mont Hadis, au nord-est de Yerevan, la plus grande statue du Christ jamais construite (trente-trois mètres). L’installation a commencé le 4 septembre. L’Eglise apostolique l’a immédiatement déploré. A suivre.